조용한 울음, Photography, 2024

선유도를 시작으로 한강을 따라 걷다 문래동 구석구석, 그러다 영등포역까지. 한 발자국 차이로 보이는 이다지도 다른 세계들. 서울에 자리 잡고 싶어 그리도 발버둥쳤건만 어느새 전의는 완전히 상실해버렸고 닿기에는 여전히 먼 장소처럼 느껴졌다.

남들을 따라 한강을 걸어보았다. 반 치수 작은 운동화를 신은 느낌이다. 어떻게든 걸을 수는 있지만 조여오는 통증을 무시할 수 없었다. 그러다 한 여성을 발견했다. 한참을 고민하다 물었다. “사진 좀 찍어도 될까요?” 그녀는 “죄송해요”라는 말과 함께 눈물을 훔치며 등을 돌렸다. 실은 숨죽여 울고 있다는 걸 알고 접근한 터였다. 얼굴이 달아오르는 것을 느끼며 죄송하다는 사과 후 황급히 자리를 피했다. 아니, 한 번 더 거짓말을 저질렀다. 멀찍이 숨어 그녀를 기다리다 원하는 컷을 찍어내고는 안도의 한숨을 내쉬었다. 달아오른 얼굴은 차가운 강바람에도 식혀지지 못했지만 말이다.

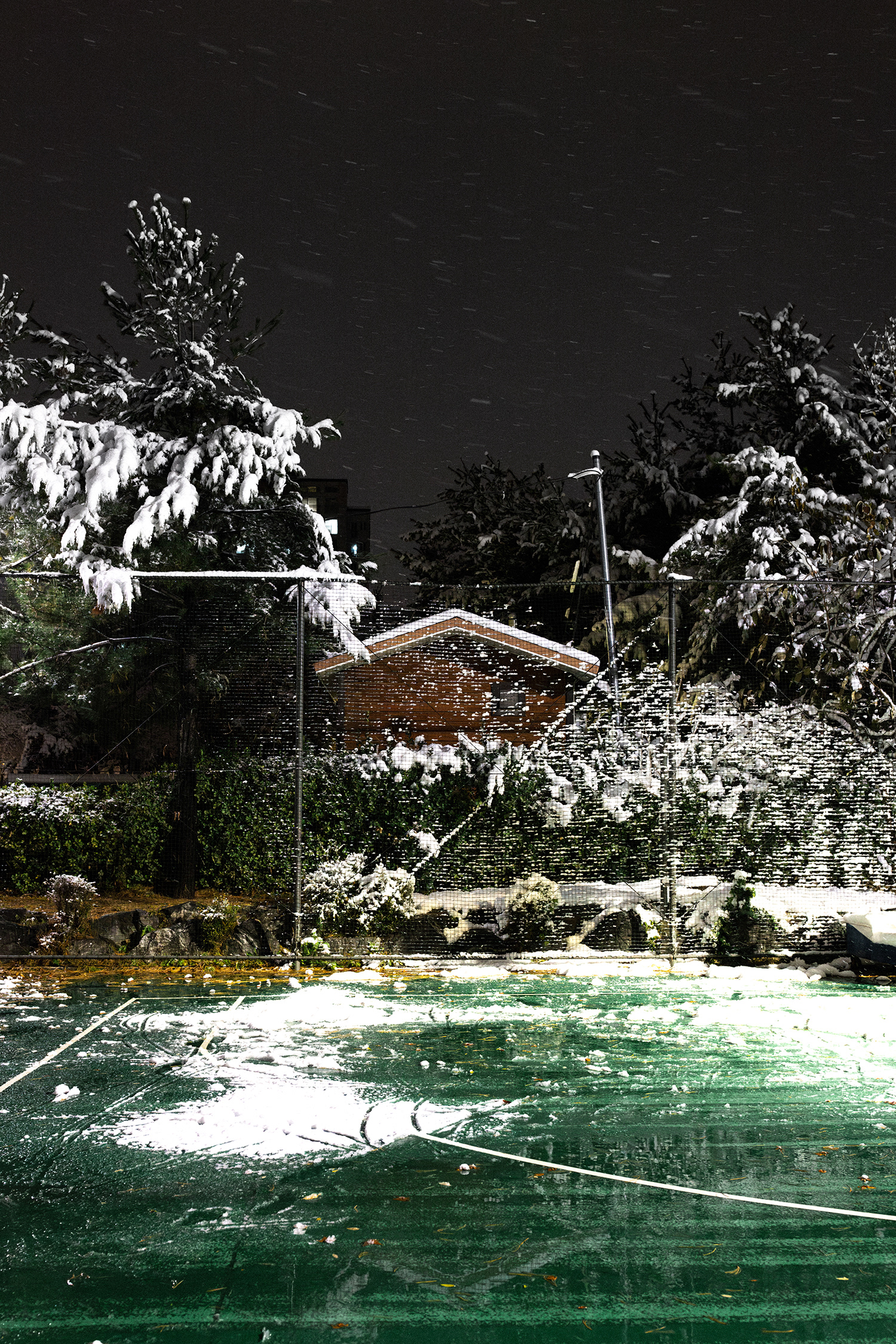

그 날 이후 이 곳이 다르게 보이기 시작했다. 온갖 존재들이 모인 틈을 타 들어갈 순 있지만 속할 수 없는 곳. 어디로든 나아갈 수 있을 것 같은 움직임과 그러지 못한 존재들. 오를 수 없는 벽과 나뒹구는 바닥. 미지근한 햇빛과 으스스한 그늘. 연약한 밤과 감당해내야만 하는 아침 …. 어쩐지 나와 닮은 모순적인 기록들을 안고 집으로 돌아간다.

어느새 나도 조용히 울고 있었다.